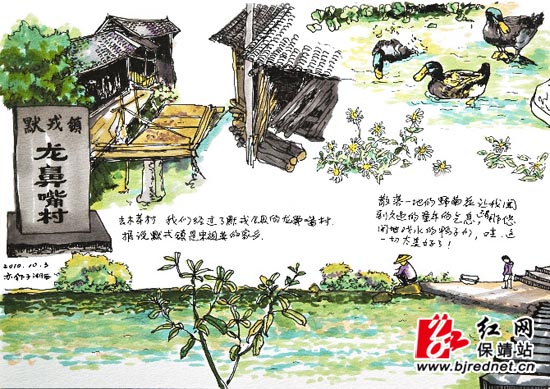

亦邻手绘-默戎

文/石远定

一

从保靖和古丈来的几条小溪在这里汇成河,叫龙鼻河。“龙鼻”是汉语,苗语为“默戎”,直译为“龙脸”,译成“龙鼻嘴”。龙鼻河的湾湾里有一个苗寨叫“龙鼻嘴”,苗语为“默戎”。汉名苗用,苗名汉用,河名是寨名,寨名是河名,怎么叫都可以。

在湘西厚重的历史上,写有默戎重重的一笔。

民国六年(公元1917年),龙廷久组织苗族义军抗捐起义,打响了苗族人民反军阀的第一枪。龙廷久是今古丈县默戎镇九龙村人,他武艺高强,胆识过人,在保靖、古丈、吉首、泸溪三县一市苗族地区威望极高。民国三年(公元1914年),龙廷久组建民团准备起义,民国六年(公元1917年),在三县一市58寨苗族人民的拥护下发难起义,提出“抗捐罢税”,宣布独立。宣布独立后,龙廷久率领民团攻打区税务局,占领苗疆要地龙默戎,切断保靖、古丈、吉首交通线,多次打败反动军阀的进攻。

默戎是保靖、古丈、吉首二县一市交界地区各族民众交易产品和文化交流的地方,每到农闲,附近的民众来这里交易农产品和手工品,买回日用品和农用品,圩场两边,杂货店、小吃店、糖糕店、染坊……店铺林立。交易的产品以桐油、布匹居多,其中布匹称为“苗布”,质地优良耐用,花样多,蜡染布匹、背带和床被成色好,产品远销湘西各地,1942年的日成交量,农忙时日500多匹,农闲时达到日1000多匹。农闲时,来赶场的乡亲们不急着赶回去,人们聚在河边对歌,爱的种子在心里发芽,爱的歌声在龙鼻河上飘荡。默戎又是朝廷官员和军队来往苗疆的必经之地,巡视的官员和换防的官兵路经默戎都驻足小憩,坐在小店里,炒一盘苗家酸鱼,炒一盘苗家豆豉,或者要几个鲜红辣椒蘸苗家麦酱吃,听着苗歌饮酒,然后带着酒意哼几句才学会的苗歌离去,回望默戎,依依难舍,“呜呼”一声作别,消失在垭口。

二

在圩场周边对歌,叫做“赶边边场”,是湘西苗族青年男女找朋友的一种形式。默戎作为圩场,见证很多悲欢离合的爱情故事,在这里,男哥女妹的情歌堆积成崔嵬的青山,他们的爱情柔情似水。

有这么一个故事,故事发生在88年,保靖的一个小伙从县城毕业回家,结识默戎镇的一个女角色。说她是角色,是因为她看见毒蛇不仅不怕,还抓起棒棒就打,打死了挑起来,对着山崖下他的老表和刚毕业的小伙丢,毒蛇从空中落下,小伙子害怕后退,半空是落下的毒蛇,山崖上站着打死毒蛇得意而笑的女角色,这一刻,刚踏出校门的小伙子吃了了女角色的“女儿蛊”,被爱上她了。他约她去默戎赶场。赶场那天,他们一个顺水而下,一个朔水而上,在铁索桥那里会师,一起到市场,一起从场尾到场头,再从场头到场尾,“游行示威”。

改革开放之初,商品不丰富,乡村市场的商品以传统生活用品和农用品为主,推着冰棒卖和挑水卖成为传统社会生活和现代社会生活碰撞迸发的一道亮光,形成一道可观的风景。“冰棒,绿豆水果冰棒!”“峒河冰棒,5分钱根!”卖冰棒的人吆喝着;“一分钱吃个饱,两分钱洗个澡”,挑水卖的人也不示弱。那个刚毕业的小伙子在县城吃过了冰棒,看到卖水觉得稀奇,跑过去看热闹。“我买两分钱的,我洗澡!”“你脱你脱!你脱给我洗!”买水的人和卖水开玩笑道,小伙子笑了,旁人也笑了。小伙子想这话有点粗鲁,回头看女角色,女角色

不见了踪影。小伙子赶紧往场头追去,女角色和她的姐妹在场头左边的店铺里选购东西,有可以折叠的明星像,有沿用几千年的木梳子。女角色几个自顾选东西,小伙子着急地讲她,“幺妹‘好生意’”。话一出口,小伙子脸有点发烧,因为这是一句一语双关的苗语,即是汉语里的“生意”,又是苗语里女性的生殖器。女角色的大姐笑了,喊女角色出来,大家一起又去来来回回“游行示威”。

女角色和小伙子相爱了,只要有空,小伙子就下去找女角色吃“坛子饭”。“坛子饭”是苗族的一道爱情文化大餐,是男女明确爱情关系单独对歌交流的一种形式,发展下去可以提亲。不过,花开不一定结果,快秋收的时候,小伙子去保靖县城参加军训,回来再去默戎场找女角色时,女角色听了寨子上一个大姐的挑拨,她说小伙子这么久不来是和别的去了,两人就这样糊里糊涂分手,后来,女角色嫁去浙江,小伙子婚后居住外省。

三

从默戎场过公路来要过跳岩和铁索桥,涨水时,洪水将跳岩冲走,从排几娄方向赶场的人就走铁索桥。铁索桥的木板烂了,有行人时摇摇晃晃的,一不小心就会踏空。这是一座爱情桥,也是一座连接到全国各地的桥。来修铁路的山东人走过这座桥。湖北人走过这座桥。笔者婚后居住贵州,在一个偶然的机会认识一个贵州阿姨,她告诉我,她也走过这座桥,他的老乡们走过这座桥,好几个保靖的古丈的吉首的苗家土家大姐通过这座桥走到了贵州。

胡大姐是其中的一个。胡大姐高中毕业后到粮店工作,一次赶场,过铁索桥的时候,小伙子们使劲的摇桥,胡大姐不敢过,跟在后面的潘大哥赶紧走到她前面来,和她们一起过,摇桥的小伙子们见到有外地人过桥,他们尊重这些来给苗家修铁路的人,就停住摇桥,让潘大哥和胡大姐他们平稳过来。过桥后,胡大姐和潘大哥各走各的,消失在熙熙攘攘的人群中。

散场后,胡大姐和姐妹们赶回家,途中,在个湾湾里,读过书观念新的胡大姐叫姐妹们下河洗澡,在以前,苗族妇女从来不下河洗澡,姐妹们不敢,胡大姐一人下河洗。潘大哥他们那个队给附近的苗寨义务修公路,赶场回来到这里累了,下河洗澡。潘大哥跑在前头,转几个小弯后,潘大哥想走直路,踩着修铁路倒的碎石滑行下来,碎石哗啦啦的响。忽然,从公路上传来姑娘家着急的“哦哦哦哦哦”的声音,潘大哥想刹车回头看,抬头时发现河里有个女的正从水里跑上岸抱住衣服遮住自己,潘大哥吓坏了,赶紧往回走,碎石太滑,潘大哥受伤了,但仍拼命地爬上公路,丢下同事狂奔离去,直到看不到胡大姐她们。这大概就是所谓的姻缘,胡大姐和潘大哥再次在默戎遇见,莫名其妙地打招呼,一回生二回熟,先是礼貌的问候,后来开玩笑讨糖,再后来用苗族特有的方式打招呼,远远看见就“呜呼呜呼”打招呼,再再后来,胡大姐要潘大哥送她们回去,要他们晚上来闹寨(湘西玩年习俗),后来干脆到坡上烧火耍。

胡大姐是有工作的人,爹娘知道她的事后极为震怒,扬言她再和潘大哥他们上山烧火就打断她的腿。潘大哥有点害怕,怕违反党的民族政策,胡大姐不怕,一次来默戎赶场再也没有回去,走过铁索桥,坐车去吉首,去了贵州,在给潘大哥生下两男一女后精神失常,离家出走至今没有消息。

四

他热爱民族文化,是一个有理想有抱负的学生,利用假期调查民间文化,收集得很多珍贵资料,87年暑假,他背着这些资料去古丈县城写调查报告。

去的那天恰逢默戎的赶集日,因离上火车时间尚早,他索性去逛一逛圩场,看一看风土人情。

去圩场要过一条小河——美丽的龙鼻河。来到河边,他稍稍提起裤脚,即往河里走去。

“冬伍啦!”(苗语,水深呢。)

一个声音传入他耳内。他回头一看,是一个衣着褴瘘、满脸皱纹、有点陀背的本民族——苗族老太婆在笑着告诉他水深要卷裤脚。

他不作声,竟自走去。

“细新啦!”

那老太婆以为他听不懂苗语,改用苗音特重的汉语告诉他。

他好不高兴,头也不回地用汉语回了句,“搞不清楚”,继续走去。走到了齐膝深的河中央,水有点急有点深,弄湿他裤脚了。他慌了,一个踉跄差点倒下去,裤脚垮了下来,全湿了!

这瞬间,他的耳跟火辣辣地烧了起来,裤脚也不提,十分狼狈地跑到对岸去,不敢在默戎场逗留,走过摇晃的铁索桥,到夯嬢火车站躲去。

从这以后,这个学生逐渐不看鲁迅的文章,毕业后出去打工,住在了外省,自学成为一名作家。

五

有这样一个故事,默戎人都忘了。

改革开放之初,长头发和喇叭裤成为“流氓”的代用词,默戎场几乎每场都有人扯皮或者打架。一次,两个蓄着长头发穿着喇叭裤的“烂儿”在铁索桥这段的店铺前闹事,买东西不给钱还要打人,围观的人敢怒不敢言。守店铺的一位老人看了看,不声不响地从店里走出来,拉了下眼镜,从鼻梁上看着那两个“烂儿”,心平气和地问道,“打架是没?”那两个“烂儿”一时怔住,不由自主掏钱付,一声不响地走了。

六

默戎每次放电影,附近村寨的青年男女都会跑来围观。跑来看电影的人群中,一个六、七十岁头发全白的特殊观众引起了人们的注意,很多人好奇地打听,那个老太婆是谁?那个老太婆是大岩寨的,人们喊她“云谋婆”,和寨子里的年轻人走了十多里路来看电影。

那时的电影政治性强,多为战争片和农村题材的,像《南征北战》、《地雷战》、《沙家浜》、《红灯记》、《朝阳沟》、《康庄大道》这些,百姓百看而不厌,这个大队刚放完,那个大队挑去放,在自己的寨子看了,还要跑去别的寨子去看。

年轻人去别的寨子看电影,那是去看姑娘,散场了跟在后面和她们去对歌,云谋婆七老八十,又不懂普通话,大老远跑来看电影图什么?没有人知道。

来源:红网保靖站

作者:石远定

编辑:易果

本文为中国保靖网原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://www.baojingrm.cn/content/2014/04/14/5891031.html