《古画之美》目录

“一粒沙子可以看到世界,一朵野花可以看见天堂。”

这是九妹上一部作品《叠梦》的结束语。那一场梦的气息、色彩、旋律,像极了做梦的人。我常以为,在纸上相逢已经17年的九妹同她的文章一般:素雅,温暖,明亮,醇厚,安静,像无风时山冈树林上空静悬着的那缕轻岚,像晴天的夜晚镜湖映彻的那轮皎月,平静到没有忧郁,通透到一览无余。

时隔5年,《古画之美》诞生。读罢掩卷,我惊觉:过往,自己没有读懂她的文字,因此并不懂得她,从而也不能知悉她的心绪与梦想。

《叠梦》,一场梦尽;《古画之美》,一场梦起。

这是九妹又一场迷醉的梦。梦中,她穿越到古老的纸绢图景中,并以细腻的笔触记录这一场逆光旅行的所见、所闻、所思、所感。文笔仍旧那样淡、素、雅,在她寻真、向善、求美的梦途中,我真切地看到了她满怀幽隐汹涌的心事和执迷动人的梦想。

一场水墨淋漓的画事

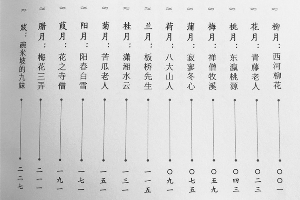

九妹在《古画之美》中,以文字向12位古代画家致以最崇高的敬意。他(她)们分别是:柳如是,徐渭,与谢芜村,牧溪,金冬心,八大山人,郑板桥,苏轼,石涛,髡残,罗聘,唐寅。

这一连串名字,犹如中国古代绘画史天空中最灿烂的星辰, 即使雨浓云重的暗夜,也熠熠生辉;又如中国艺术史长河中最激荡的浪花,一任波涛汹涌,亦能流迹千古。但他们的肉身都已消失数百年了……一个偏居湘西的平凡女子,一无美术专业的学习经历,二无便利的资料查询条件,要冲破这千山万重的时空阻隔与自己的艺术偶像亲密接触,无疑是一场前途未卜、充满未知的巨大冒险。

但九妹做到了———精神的力量克服了一切艰险,灵魂的渴求使她得以亲近那些久远的笔墨,并且走进由笔墨承载的隐秘心灵。

古画,是本书的明线;品画,是全书的主要内容。柳如是的《月堤烟柳图》,徐渭的《墨葡萄图》,与谢芜村的《武陵桃源图》,牧溪的《潇湘八景图》,金冬心的《菖蒲图》,八大山人的《墨荷图》,郑板桥的《香兰相对图》,苏轼的《潇湘竹石图》,石涛《采菊图》,髡残《雨洗山根图》,罗聘的《山鬼图》,唐寅的《梅花书屋》,成为九妹品读的主要对象。

九妹以自学得来的丰厚知识,理性地判断古画的笔墨技巧;如笔的点染勾皴,如墨的焦干浓淡浅,如笔锋的顺逆聚散,如线条的提按、行顿、转折、轻重、疾徐,如构图的繁简、疏密、虚实,还有光的阴、晴、明、晦……绘画,工具是笔墨,呈现的是可视的形象的空间艺术,文学,工具是文字,创造的是抽象的不可视的时间艺术,九妹数十年求知若渴,厚积薄发,轻易地打破了这种时空隔阂,灵巧地将笔墨间的顾盼流转,幻变成为文字上的跳动音符。

古画的具象之美,经由九妹的文字,穿过视觉享受的层面,进入理性思维的深处,从而变得更为清晰、丰富、醇厚。

但是,世上从不缺少理性的美术评论家和美术史学者,稀缺的是用情至深的美术史细节的讲述者:宏大的叙事随处可见,但动人心弦的美却蕴藏在那些微小的细节中。

古画之美,美在理性的技巧和形式,更美在感性的情绪和细节内容。九妹秉承一直以来的文风,以素雅的语言、细腻的观察、敏锐的感知,追踪着笔墨之间流动的气韵、暗藏的精魂、高卓的境界,从而也捕捉到了古画诞生之时,创作者们提笔运腕那一刻的心海波澜。

怀抱悲天悯人的情怀,九妹将每一幅古画都视作天地万物与画家神遇而“迹化”的精神产物,在她心中,万物有情,因而心与境得以消除对立,人与物合二为一。如,柳如是与柳树,与谢芜村与桃林,金冬心与菖蒲,八大山人与墨荷,石涛与秋菊,郑板桥与香兰,唐寅与梅花……物与人不似相似之间,九妹领悟到的是物性人心。

画家以笔墨为万物代言,而九妹则用文字为画家代言。

如九妹品读徐渭的《墨葡萄图》,她不仅看到它“饱含水分的泼墨写意法,水墨酣畅”,而且体会到枝叶是“信笔挥洒”而成,因而“任乎性情,意趣横生,风格疏放,作画状物不拘形似,以放纵简逸的寥寥数笔,就浑然天成地传达出物象的神韵。”她仿佛身临其境,亲眼目睹到画家作画时的状态:“用笔似草书飞动,淋漓恣纵,桀骜不驯,一气呵成。”感同身受,作家与画家的心灵因而同时震颤起来:“徐渭笔下的汪洋恣肆,乃是一个天才画家内心深度焦虑的宣泄。”未了,九妹竟然罕见地连用反问假设徐渭抛弃个性与原则、消融孤高与反叛,人生又将呈现怎样的轨迹?这种假想对既成的历史事实毫无意义,但却饱含着九妹真挚的关怀和火一般的生命激情。

既往的历史和命运冷若冰霜,笔墨亦被时光洗刷得泛黄模糊,但包括徐渭在内的12位画家的个人命运,却因一个跨越几世的女性作家的多情关照,生出了温暖和亮色。

“始境,情胜也;又境,气胜也;终境,格胜也。”(清代词学家江顺贻)

古画之美,经由九妹的情怀,从视觉漫漶开来,鼻、舌、眼、耳、身、意都有了美的流韵;

古画之美,经由此一“情”字,更显气韵绵长,格调高古。

一树纷披纵横的文事

当九妹满怀崇敬驻足于古画之前,贪恋它们的笔墨之美、嗟叹它们的人世沧桑时,我随着阅读来到了一座迷宫。

这座迷宫道路的一侧是神秘的古画,承载着创作者们复杂的心绪和许多未解之谜在时空中经历了几世的辗转;而道路的另一侧,则是《古画之美》文本投射的幻影,它如满树交错的枝丫,繁复迷离,纷披纵横:《古画之美》的文本性质难以界定,犹如博尔赫斯想象中的那本《沙之书》,每次打开,内容都会呈现出神奇的变化。

毋庸置疑,它肯定是一本美术书,而且是一本美术作品评论集。但它又不纯粹是美术理论家、鉴赏家、史学家笔下充斥着术语、数据、考据的美术专著,这类作品过于专业,有些枯燥,人为地为普通人领略绘画的美设置了一个门槛。文艺评论若作散文分支的话,《古画之美》首先是一本妙趣横生、妙不可言的散文集。

此外,《古画之美》有着诗的语言、意境,诗的形式、韵律,因此它又像极了一本优美的诗集。如写八大山人的荷:

空旷的天际,荒寥的池塘,清寂的榭台,寒冷的雪地,突兀地是一根一根的枯荷,一支折断,两支纠结,一从弯曲,似忧伤,似悲痛,似挣扎……

如此清妙极致的语言,《古画之美》中比比皆是。

王维说“画是无形诗,诗是无形画”,可见一流的诗画是打通了经络的。《古画之美》的文本是诗化的,蕴藏了“孩子一般的敬畏心,好奇心和眼泪”(刘年语),闪烁着纯洁干净的光芒。沾染了人世喧嚣和功利的人,是断然写不出这样纯美文字的。如此心质风骨的作品就是一流的诗,也将洗净我们的浮躁和污浊。

《古画之美》还真像一部小说。也许,九妹评画只是一种表象和迷惑,而更主要的企图是复现古代画家的命运、形象与个性,讲述藏匿在历史深处、依附在画作背后的故事,从而揭示人生的哲理,探求命运的奥秘。很多作家写下宏大的篇幅,对政治对功利暗送秋波,但也需要有人站出来关注旧时代命如草芥的艺术家。全力地挖掘书写那些隐没于历史烟尘中的小人物的悲伤,才是走进文学奥境的真正入口。唐寅的画作当今可以卖到近亿元人民币,但他活着时命运坎坷,衣食无着,寂寂无闻,倒是天才的周星驰用含泪的微笑为他立传。这是电影界的骄傲,也是文学界的遗憾。

九妹在品评画作之余,花费更多篇幅讲述了12位画家的人生,包括他们的生活、事业、爱情、亲情和友情。这是一场饱含激情的叙述,想象、描写、议论、抒情等笔法无所顾忌,交相辉映,落在纸上的文字显现出浓烈的个人色彩,也呈现出小说的某些特征,比如情节化、虚构性,给人阅读的快感。在故事讲述和人物塑造中,她对画家的崇敬、对艺术的狂热、对命运的思索、对人性的关照也一一跃然纸上。如品评柳如是的画、诗、书之余,九妹又讲述了她与钱谦益的爱情故事和飘摇身世,展现了国破家亡的乱世中这位奇女子的气节风骨,读罢令人唏嘘。

《古画之美》也是一部充满灵性哲思的游记。为了写好这本书,近几年,九妹反复去了扬州、苏州、常熟、永州、常德等地,她在真山真水中历练,在画家出生、驻留、离世之地与他们对话,迁想遐思,凭吊祭拜,获取创作资料和灵感。她不是闭门造车的作家,不是掉书袋的作家,她的万里行程涵养了作品的“盘礴睥睨”之气。阅读者随着她的踪迹,看到她的心迹,也由此获得了一把打开古画奥境的钥匙。

《古画之美》还像一首震慑人心的交响乐。12个人物,12个故事,构成了这首交响乐整齐对称、排列有序又起伏跌宕的12乐章,它用庄严肃穆的旋律,讲述着画与人的命运。

《古画之美》中还有历史学、植物学、经济学、民俗学等多门学科的影子。

无疑,这是一部复杂的“互文性”文本。它是将传统概念中的散文文本模式进行更新和深化的全新成果。

散文是与大众最为接近的文学体裁。随着时代的变迁,因多种因素,当今的散文文本一方面出现了娱乐化、商品化、市场化的裂变,而另一方面仍然高高在上,以俯视的角度摆出训斥众生的面孔,空洞、冷漠、虚伪,前者与后者都远离了文学的根本和宗旨,散文已经处于危险的境地。散文要寻求出路,勃发新生机,必然要革新,来一场“纸上的叛乱”。

在这种情势下,九妹以平视和人性关怀的角度,将多种写作糅合,创作了集合多种文本的《古画之美》,具有非凡的价值:它“赋予作品一个崭新的面貌,使之能与更广泛的读者进行一次崭新的文学交流,还因为它不仅延长作品的生命,而且又赋予作品第二次生命。”(法国学者罗伯特·埃斯卡皮)

一怀汹涌执迷的心事

二十余年来,九妹坚守着文学梦,一并执迷着自己的画家梦。

如果人生旅程可以重新出发,九妹首先会成为画家。

那点与线、光与影、色彩与造型、笔与墨、黑与白、虚与实构建的空间艺术,魔幻迷离,是九妹为之疯热迷恋的艺术爱人。17年来,也许更早,自人生理想觉醒、自能够提笔记录心绪的那一天起,九妹就不断地向着绘画艺术表白———此生没能专攻绘事,她是有些耿耿于怀的。

但这纠结与遗憾没有生出空洞的抱怨和无聊的喟叹。九妹把这个美丽的梦深藏心田,一经阳光雨露的照拂润泽,便又开出美丽的花,结出饱满的果。

不能画画,那就读画吧。在对笔墨的阅读品味中,九妹捕捉到了画幅上久远的点滴和永恒的瞬间。不能成为画家了,那就尽己所能,用文字用敏思,循着古代伟大画家们行过的路、撒播的情,走进他们最隐秘的内心世界,记录他们的悲欢离合、喜怒哀乐,包括生命的庄严与命运的难堪。

九妹在这场逆光旅行中,不仅品画,读诗,而且识人:一代才女柳如是“忠义”,八大山人“焦虑”,徐渭“疯狂”,唐寅“任诞”,金冬心“深情”,石涛“苦寂”……九妹展现他们卓绝的才华和品格,更倾情书写他们的清寂孤绝。九妹越过现世的繁华和历史的烟尘,看到他们“生命之重的不可承受之轻”,因而每一幅画作都有了吐纳呼吸、有了灵魂生命,每一位画家个性独特、形象鲜明,每一条心灵的印迹绝不雷同,12位画家12首生命旋律都哀婉动人:每一个故事皆因背负了生命个体变幻莫测的命运,显现出强烈的魅惑力。

九妹为自己精心营构了一条古画长廊,此处有高古雅致的境界:梅兰竹菊清逸出尘,山川树石氤氲苍翠,天光云影澄澈通透。身处其间,恍惚迷离,模糊了久远和当下、现实和梦境;澄怀关照,一任迁想神游,忘记了烦恼忧愁,人生进入忘我的刹那,美好升腾,灵魂升华。

艺术可以激励人心,更可以抚慰人心。

《古画之美》,其实是九妹在以文字为工具、以文学为途径平复自己那怀汹涌执迷的心事吧。一路走来,异常艰辛,但她正不屈不挠地接近着梦想,并由此弥补自己的遗憾、抚慰自己的心灵。画是有形诗,诗是无形画;画即文,文即画,从这个角度看,《古画之美》一并实现了九妹的两个人生梦想,她应该有些释怀了。

《古画之美》中,九妹用灵魂关照灵魂。古画成为一面立于画家与作家之间的镜子,这通透明亮的介质呈现并辉映着双方的灵魂,也完成了双方生命的转换。九妹写画家,而画家们的品格和灵魂也烛照着九妹,文中的画家与画外的作家,一任情感的宣泄和心灵的放纵,获得了同样的生命方式:执着于人生梦想,追寻着灵魂自由,渴求着人格独立,狂狷、孤独、多情。

九妹正是这样一个人。

不论她在酉水河畔当乡村教师,还是进了县城和州府当公务员,无数个夜晚,她都是守着一本书、一杯茶、一钵兰、一枝梅渡过的。她把尘世的热闹喧嚣隔离,沉浸在自己的精神世界中,孤独但又自适自足。“夫画者本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕官禄,方可从事于画”(齐白石语),从文者,又何尝不是如此?只有摆脱了功名利禄的束缚,心灵方可自由自在,作品方能真诚可贵。九妹在寂寞之中,求得了心灵的饱满充盈。汹涌的心事和执迷的梦想,怂恿她纵横驰骋于纸页、笔墨、文字间,“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”(苦瓜和尚语),心灵一任自然,真诚漫溢胸怀,艺术便获得永恒的生命。

“所有一切美的光是来自心灵的源泉。没有心灵的映射,是无所谓美的。”(宗白华语)一幅笔墨,一张字纸,莫不如是。脱尽尘滓的伟大作品,皆因创作者本人心无挂碍,似神而美。

当我流连徘徊于古画长廊时,那品画写文的女子乘兴踏月而来,只见她安静如画、飘逸如兰、素雅如梅、清芬如荷,刹那间,不觉人物两忘,身在世外。

来源:团结报

作者:石 健

编辑:易果